遺言書のある相続は、何から始めればいいですか?

【質問】「遺言書のある相続手続きを教えて下さい」

遺言書を発見したら、まず相続人全員に遺言書の存在を知らせて下さい。

相続人は、遺言書に従って財産を分ける為、

遺産分割協議(遺産分配の話し合い)の必要はありません。

次に、遺言書を発見した人は、遺言の内容を勝手に見てはいけません。

なぜなら、遺言書の種類によって、ルールが違うからです。

自筆証書遺言か、公正証書遺言かによって、相続の手順は違います。

それでは、遺言書のある相続手続きを順番に解説していきます。

まず「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の相続手続きを解説します。

これらの遺言書は、検認が必要です。「検認」とは・・・

家庭裁判所で、相続関係者の立会いのもとで、

遺言書を開封して内容を確認することです。

遺言書を「勝手に開封するのは法律違反」です。

また、相続人全員の合意があっても、遺言書を開封してはいけません。

<遺言書の相続についての疑問①>

相続に関する法律を知らなかった為に

「勝手に開封してしまいましたが、どうなるのでしょうか?」

↓

勝手に開封した場合には、5万円以下の罰金と定められています。

開封された遺言書も、無効にはなりません。

また、開封してしまった人の相続人としての権利も失われません。

ただし、故意に遺言書を隠したり、改ざんした場合には、

相続人としての権利を失うことになりますのでご注意ください。

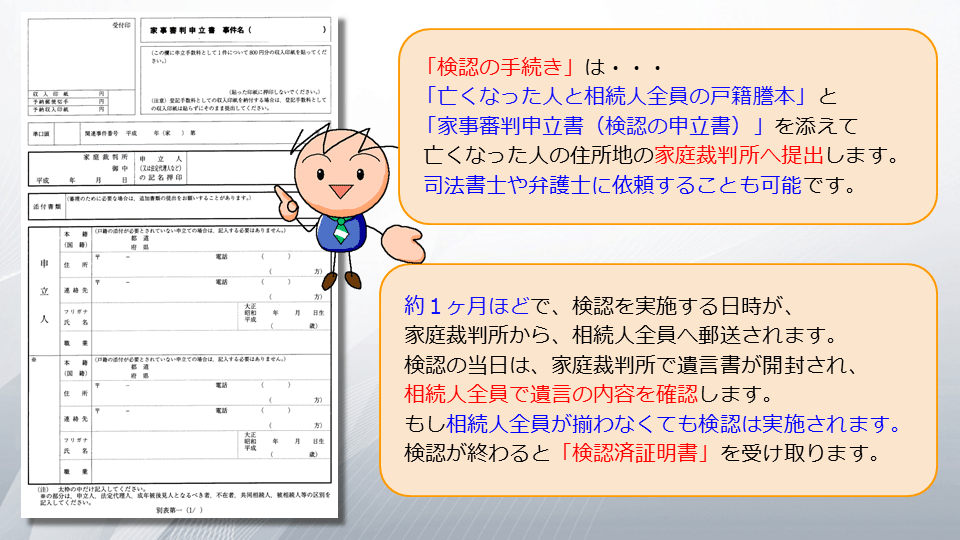

「検認の手続き」は・・・「亡くなった人と相続人全員の戸籍謄本」と

「家事審判申立書(検認の申立書)」を添えて

亡くなった人の住所地の家庭裁判所へ提出します。

司法書士や弁護士に依頼することも可能です。

約1ヶ月ほどで、検認を実施する日時が、家庭裁判所から、相続人全員へ郵送されます。

検認の当日は、家庭裁判所で遺言書が開封され、相続人全員で遺言の内容を確認します。

もし相続人全員が揃わなくても検認は実施されます。

検認が終わると「検認済証明書」を受け取ります。

<遺言書の相続についての疑問②>

「検認の手続きをしないと、相続できないのでしょうか?」

↓

「検認をしていない遺言書では、銀行の預貯金の引き出しや、

不動産の名義変更などの相続の手続きが出来ません」

なぜなら、持ち込まれた遺言書を信じて名義変更などをしてしまい、

後で相続人の一人が勝手にやったと分かると大変なことになります。

金融機関や法務局は、検認済証明書によって正式な遺言書と確認します。

だから、検認の手続は面倒でも避けては通れないのです。

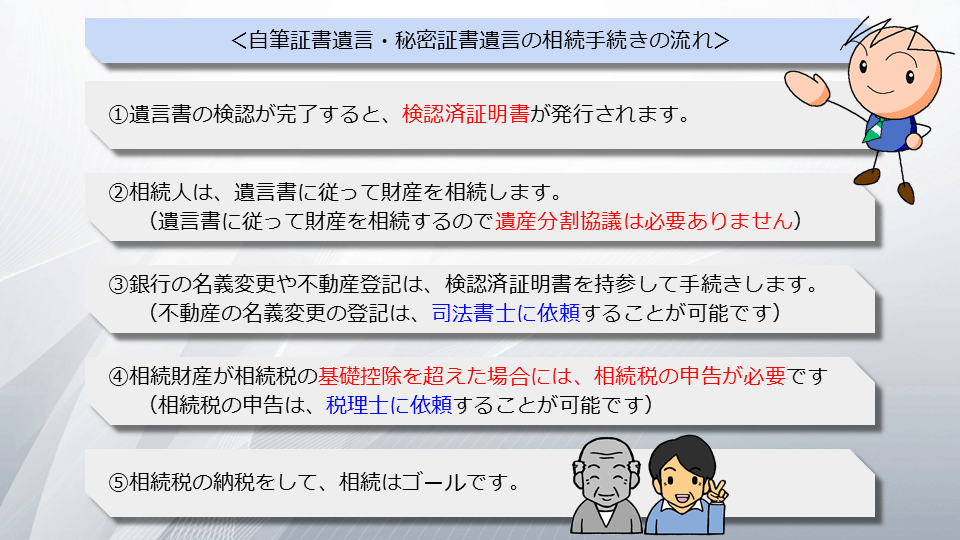

<自筆証書遺言・秘密証書遺言の相続手続きの流れ>

①遺言書の検認が完了すると、検認済証明書が発行されます。

②相続人は、遺言書に従って財産を相続します。

(遺言書に従って財産を相続するので遺産分割協議は必要ありません)

③銀行の名義変更や不動産登記は、検認済証明書を持参して手続きします。

(不動産の名義変更の登記は、司法書士に依頼することが可能です)

④相続財産が相続税の基礎控除を超えた場合には、相続税の申告が必要です

(相続税の申告は、税理士に依頼することが可能です)

⑤相続税の納税をして、相続はゴールです。

続いて公正証書遺言の相続手続きを解説します。

公正証書遺言とは公証役場で作成した遺言書です

先程の自筆証書遺言との違いは、公正証書遺言は検認が必要ありません。

なぜなら公正証書遺言は、公証人が作成した後、

原本は、公証役場で保管されている為、

遺言書の法律上の不備や、偽造の疑いもありませんので、

家庭裁判所での検認は必要ないのです。

<遺言書の相続についての疑問③>

「遺言書に、遺言執行者が指定されていたのですが、遺言執行者とは、何ですか?」

↓

「遺言執行者」とは、相続人の調査や連絡、遺産の調査など

遺言を実現する為に法律的に権限を与えられた人です。

弁護士や司法書士などに依頼する人が多いようです。

遺言者が、必ず遺言を実行して欲しい場合に遺言執行者を指定します。

<遺言書の相続についての疑問④>

遺言者が亡くなったら、公正証書遺言を作っていたことを、

「公証役場の方から家族へ連絡してくれるのでしょうか?」

↓

遺言者が亡くなっても、公証役場から家族へ連絡はありません。

従って、公正証書遺言を作ったことを家族に知らせておきましょう。

事情があって遺言書の存在を知らせたくない場合は、

弁護士や司法書士の専門家に遺言執行者になってもらい、

あなたが亡くなった後の手続きをお願いしておきましょう。

<遺言書の相続についての疑問⑤>

「相続関係者が公正証書遺言の存在や内容を確認できますか?」

↓

遺言者が生きている間は、秘密保持により遺言者以外の人が

遺言書の内容や存在を公証役場に確認することはできません。

遺言者が亡くなって、公正証書遺言を確認したい場合には、

日本全国の公証役場で、遺言者の氏名や生年月日から検索できます。

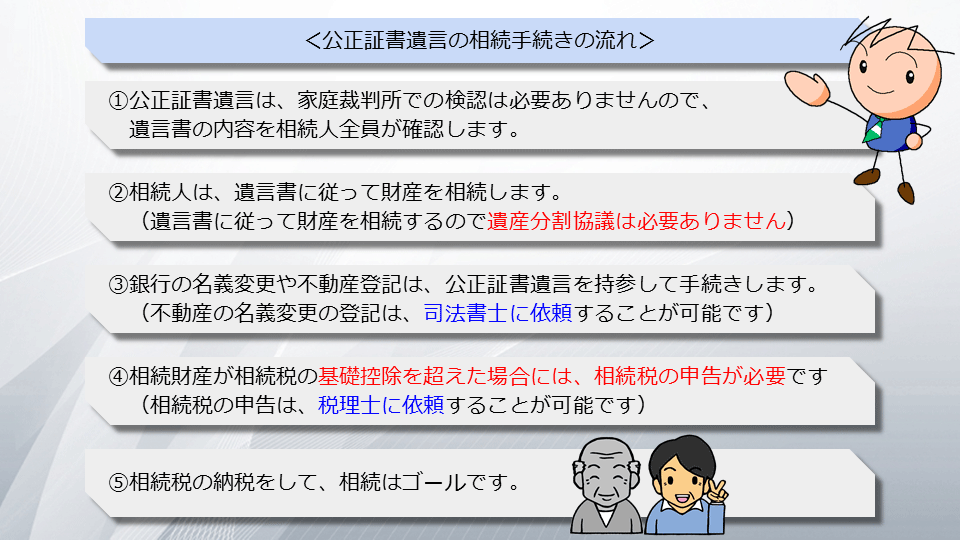

<公正証書遺言の相続手続きの流れ>

①公正証書遺言は、家庭裁判所での検認は必要ありませんので、

遺言書の内容を相続人全員が確認します。

②相続人は、遺言書に従って財産を相続します。

(遺言書に従って財産を相続するので遺産分割協議は必要ありません)

③銀行の名義変更や不動産登記は、公正証書遺言を持参して手続きします。

(不動産の名義変更の登記は、司法書士に依頼することが可能です)

④相続財産が相続税の基礎控除を超えた場合には、相続税の申告が必要です

(相続税の申告は、税理士に依頼することが可能です)

⑤相続税の納税をして、相続はゴールです。

以上で「世界一わかりやすい!遺言書の基礎知識」のレッスンは全部終了です。

この教材は、相続の「知識」と「知恵」を伝授する入門教材です。

「本当は一番知りたいけれど、なかなか聞けないこと」を解説してきました。

初めての相続は、誰でも、わからないことばかりで大変です。

実は、遺言書や相続の法律を知らなかった為に、後悔する人はとても多いです。

相続で困らない為にやるべきことは「知識を0から1にすること」です。

「相続の学校」をご視聴頂き、ありがとうございました。

| 目次 | 次へ |