プラスの財産より、明らかに借金の方が多い場合の

「相続放棄の基礎知識」を解説していきます。

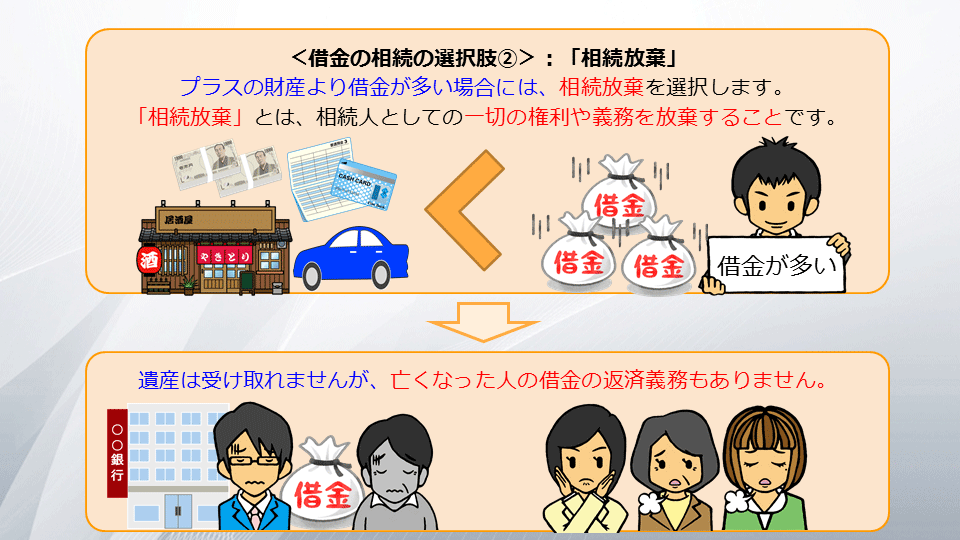

<借金の相続の選択肢②>:「相続放棄」

プラスの財産より借金が多い場合には、相続放棄を選択します。

「相続放棄」とは、相続人としての一切の権利や義務を放棄することです。

↓

遺産は受け取れませんが、亡くなった人の借金の返済義務もありません。

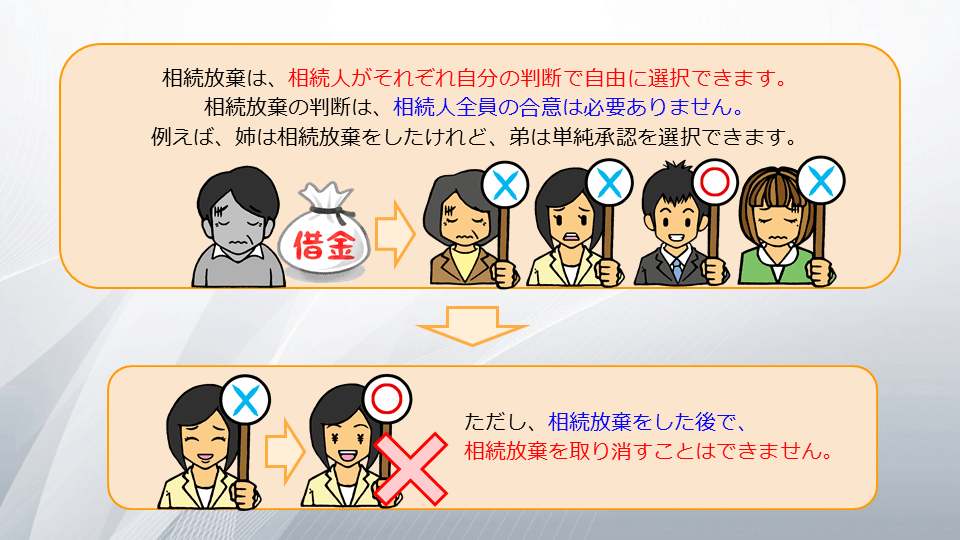

相続放棄は、相続人がそれぞれ自分の判断で自由に選択できます。

相続放棄の判断は、相続人全員の合意は必要ありません。

例えば、姉は相続放棄をしたけれど、弟は単純承認を選択できます。

↓

ただし、相続放棄をした後で、相続放棄を取り消すことはできません。

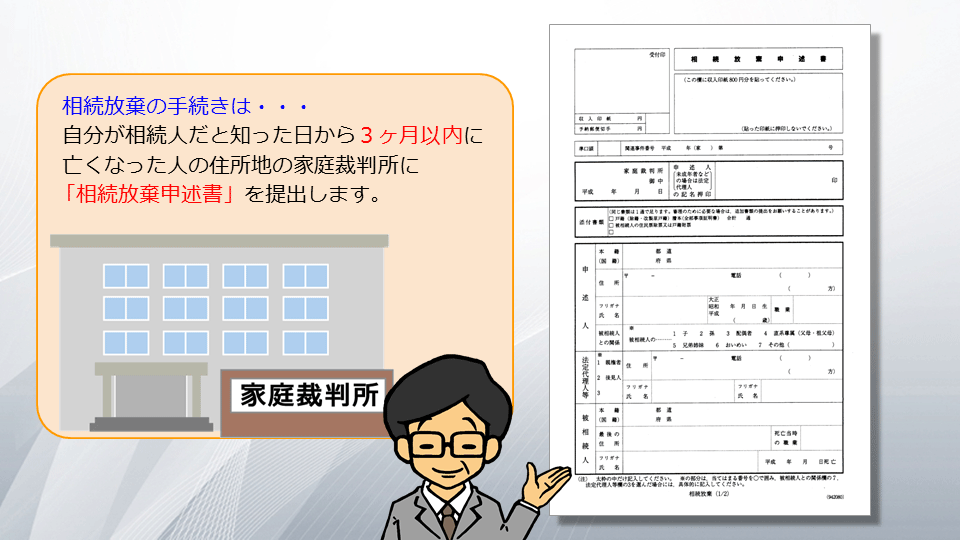

相続放棄の手続きは・・・自分が相続人だと知った日から3ヶ月以内に

亡くなった人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

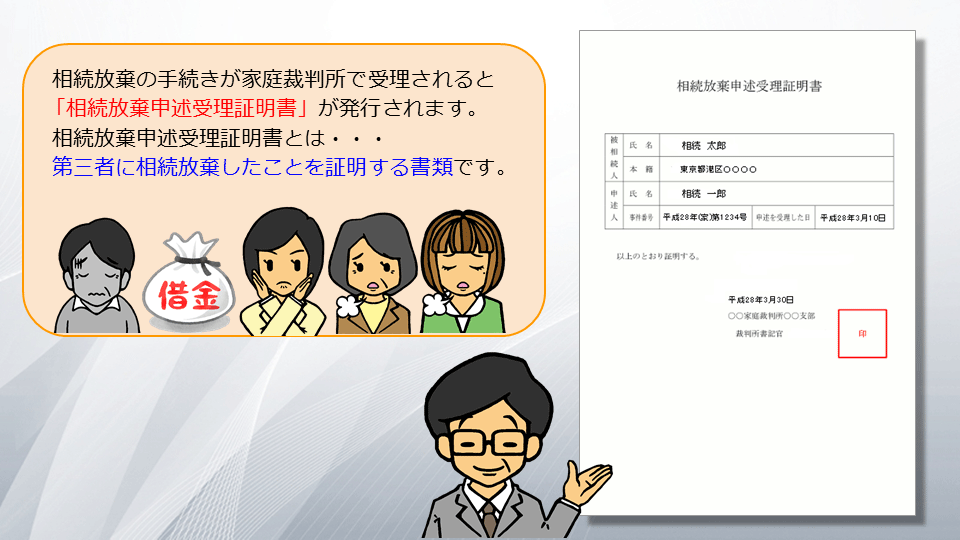

相続放棄の手続きが家庭裁判所で受理されると

「相続放棄申述受理証明書」が発行されます。

相続放棄申述受理証明書とは・・・第三者に相続放棄したことを証明する書類です。

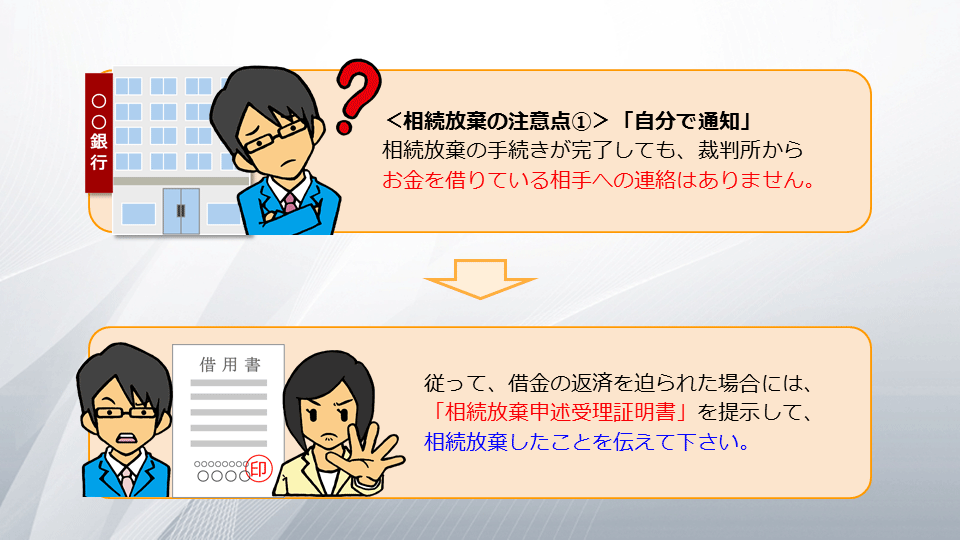

<相続放棄の注意点①>「自分で通知」

相続放棄の手続きが完了しても、裁判所からお金を借りている相手への連絡はありません。

↓

従って、借金の返済を迫られた場合には、

「相続放棄申述受理証明書」を提示して、相続放棄したことを伝えて下さい。

<相続放棄の注意点②>「3ヶ月以内に相続放棄」

相続放棄をしないまま3ヶ月が過ぎてしまうと

「自動的に単純承認した」ことになり、

相続放棄が認められませんので注意して下さい。

<相続放棄の注意点③>「財産を処分してはダメ」

相続放棄が完了する前に、財産の一部でも処分や売却した場合は

「自動的に単純承認した」ものとみなされてしまい、

相続放棄が認められませんので注意して下さい。

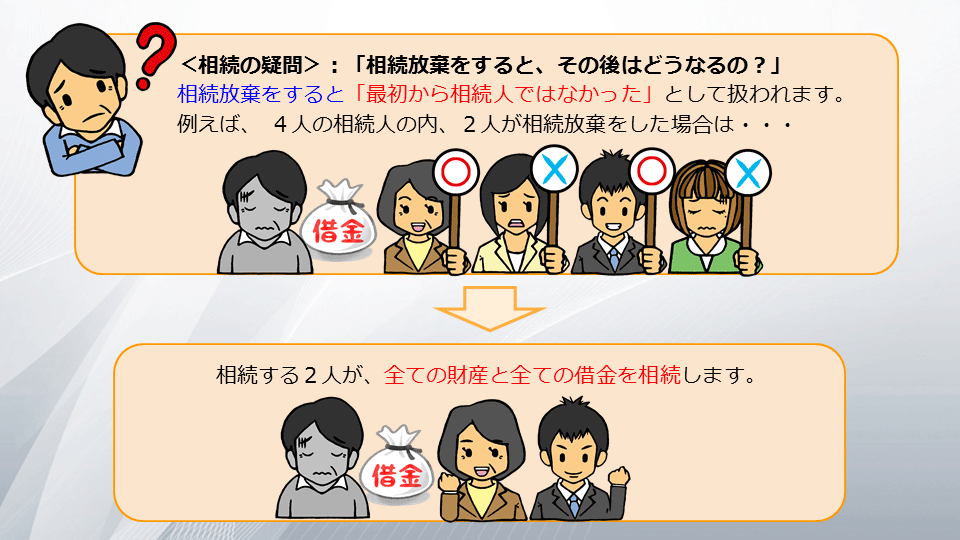

<相続の疑問>:「相続放棄をすると、その後はどうなるの?」

相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」として扱われます。

例えば、4人の相続人の内、2人が相続放棄をした場合は・・・

↓

相続する2人が、全ての財産と全ての借金を相続します。

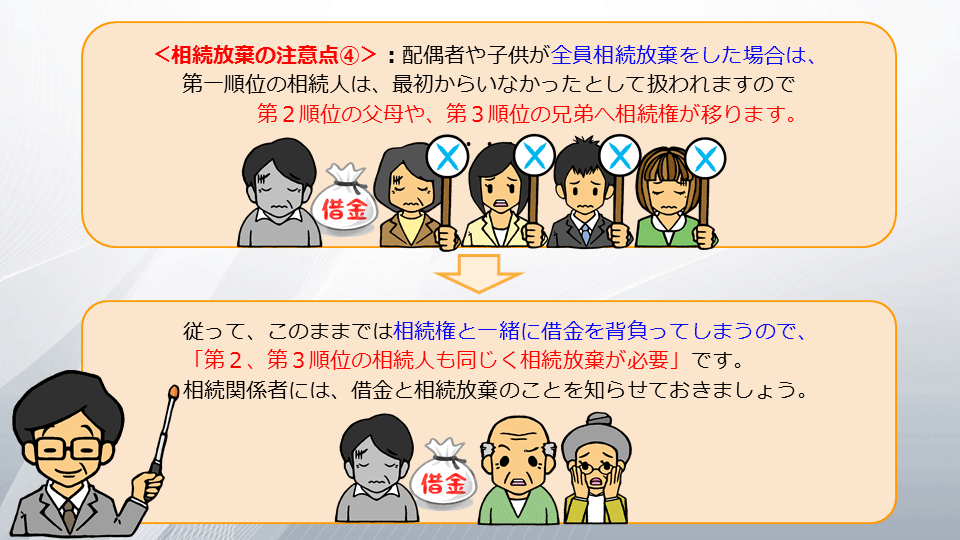

<相続放棄の注意点④>:配偶者や子供が全員相続放棄をした場合は、

第一順位の相続人は、最初からいなかったとして扱われますので

第2順位の父母や、第3順位の兄弟へ相続権が移ります。

↓

従って、このままでは相続権と一緒に借金を背負ってしまうので、

「第2、第3順位の相続人も同じく相続放棄が必要」です。

相続関係者には、借金と相続放棄のことを知らせておきましょう。

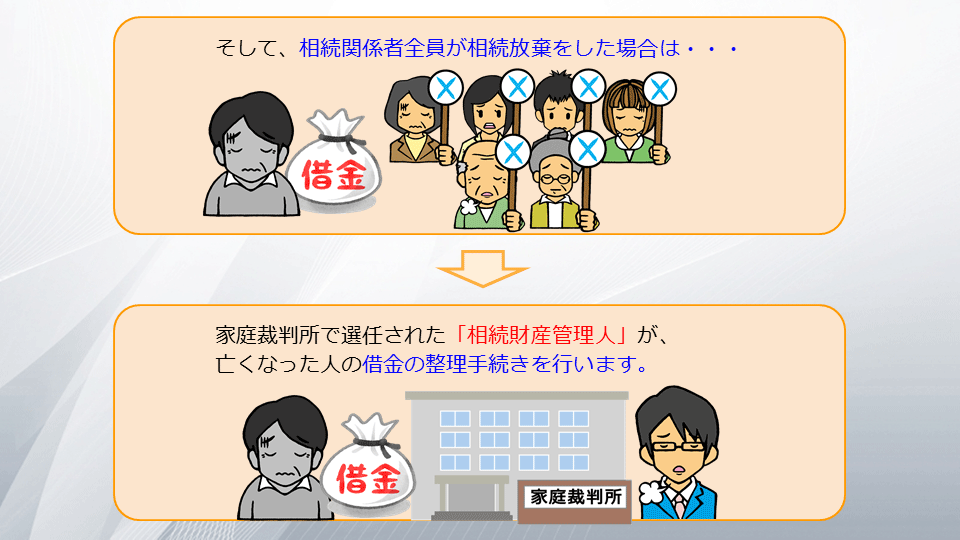

そして、相続関係者全員が相続放棄をした場合は・・・

↓

家庭裁判所で選任された「相続財産管理人」が、

亡くなった人の借金の整理手続きを行います。

以上で、今回の「相続の学校」のレッスンは終了です。

この教材は、相続の「知識」と「知恵」を伝授する入門教材です。

相続の注意点を、わかりやすくスライドと動画で解説しました。

借金に関する相続知識は、特に重要なポイントです。

借金の金額がまったく分からない場合の相続手続きは、

次のレッスン「限定承認の基礎知識」で解説していきます。

| 目次 | 次へ |