亡くなった人に借金がありました・・・

【質問】「借金の相続は、どうなりますか?」

借金を相続した場合は、相続人が返済しなくてはいけません。

借金に関する法律を知らないまま、借金を相続しては大変です。

借金の相続には①単純承認、②相続放棄、③限定承認の選択肢があります。

それでは、ひとつずつ順番に解説していきます。

プラスの財産より借金が少ない場合

借金の相続の選択肢の1つ目は・・・

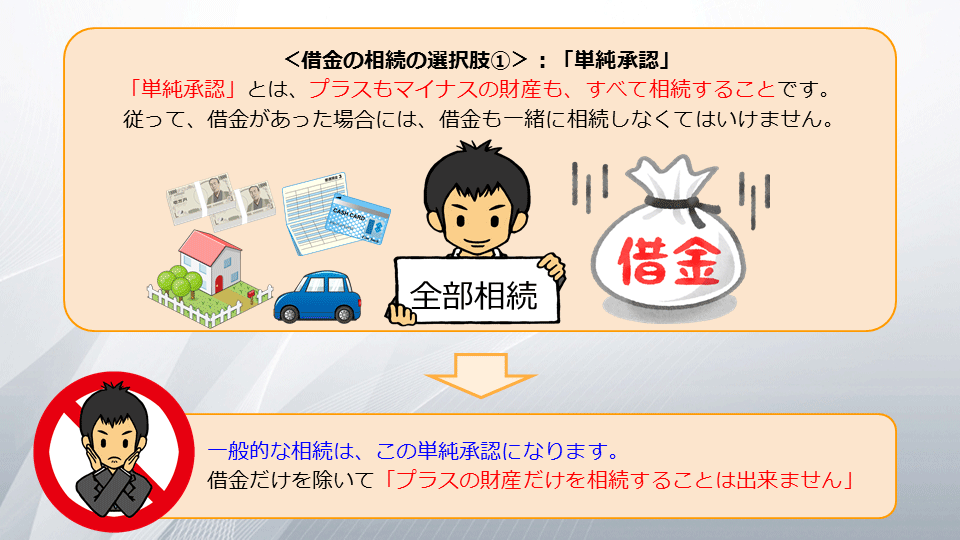

<借金の相続の選択肢①>:「単純承認」

「単純承認」とは、プラスもマイナスの財産も、すべて相続することです。

従って、借金があった場合には、借金も一緒に相続しなくてはいけません。

↓

一般的な相続は、この単純承認になります。

借金だけを除いて「プラスの財産だけを相続することは出来ません」

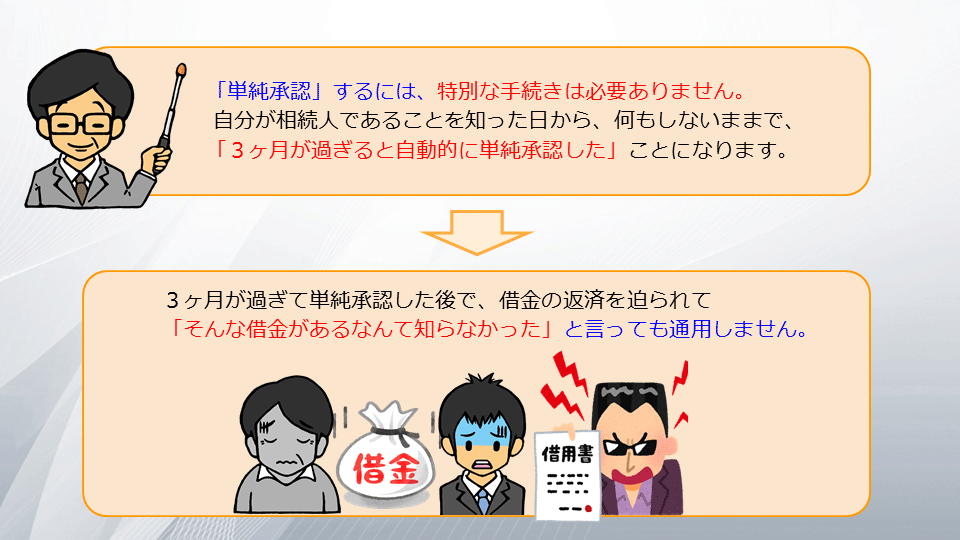

「単純承認」するには、特別な手続きは必要ありません。

自分が相続人であることを知った日から、何もしないままで、

「3ヶ月が過ぎると自動的に単純承認した」ことになります。

↓

3ヶ月が過ぎて単純承認した後で、借金の返済を迫られて

「そんな借金があるなんて知らなかった」と言っても通用しません。

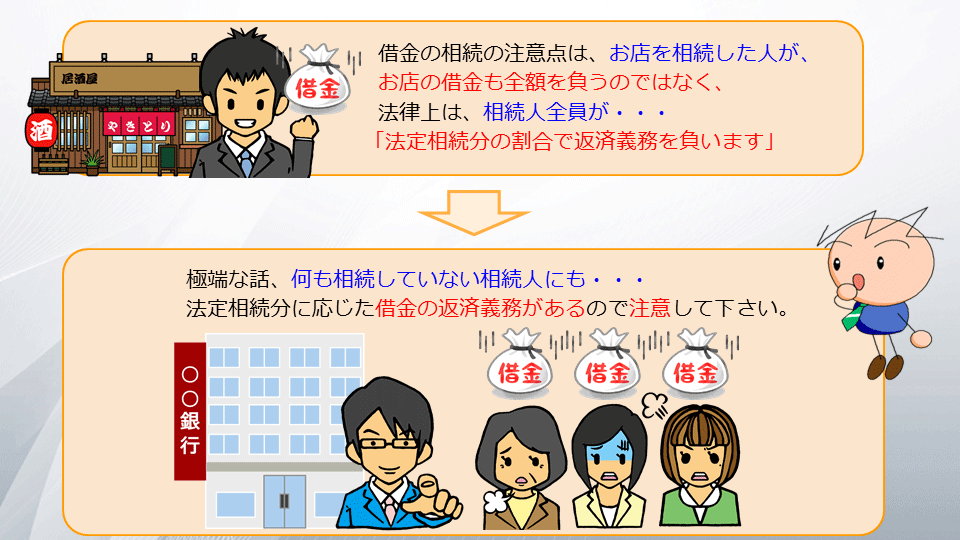

借金の相続の注意点は、お店を相続した人が、お店の借金も全額を負うのではなく、

法律上は、相続人全員が・・・「法定相続分の割合で返済義務を負います」

↓

極端な話、何も相続していない相続人にも・・・

法定相続分に応じた借金の返済義務があるので注意して下さい。

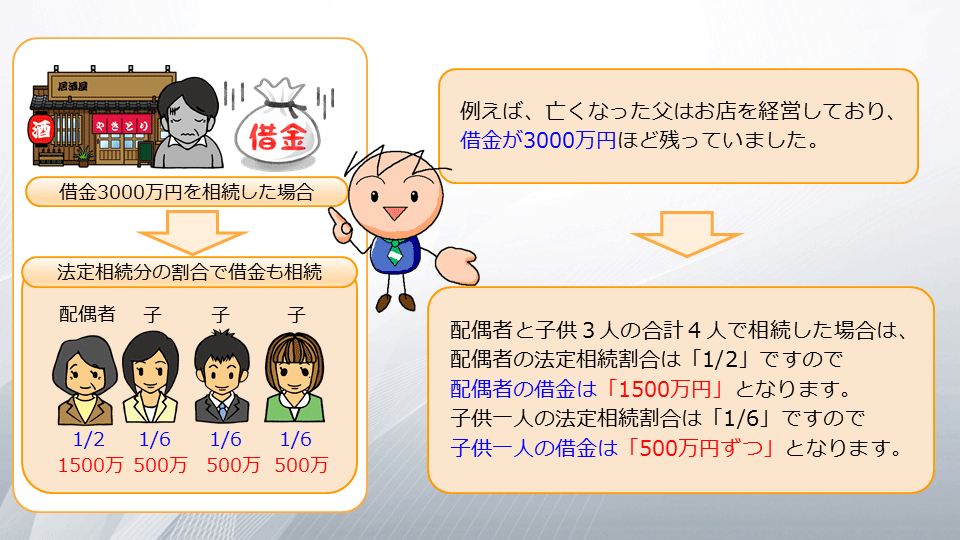

例えば、亡くなった父はお店を経営しており、借金が3000万円ほど残っていました。

↓

配偶者と子供3人の合計4人で相続した場合は、配偶者の法定相続割合は

「1/2」ですので配偶者の借金は「1500万円」となります。

子供一人の法定相続割合は「1/6」ですので、子供一人の借金は「500万円ずつ」となります。

相続人同士で、誰が借金を返済するかを決めることはできますが、

それはあくまで「相続人同士での約束に過ぎません」

↓

借金を返すと約束した相続人が返済できなかった場合は、

「法定相続分の範囲内で、借金の返済をしなくてはなりません」

【質問】「財産を相続しない人に、なぜ返済義務があるのですか?」

お金を貸した側には「誰が、どんな財産を相続したのかはわかりません」

これではお金を貸した相手は、誰に請求すればいいのかわかりません。

↓

従って「法律では、法定相続分の割合で借金の返済請求ができる」のです。

<借金の相続>:「単純承認は、連帯保証人の地位も引き継ぐ」

単純承認を選択した場合には、亡くなった人の借金だけでなく、

亡くなった人が、借金の連帯保証人になっていた場合は、

相続人は、連帯保証人の責任も引き継ぎます。

↓

特に経営者は、借金や連帯保証人のことを家族に伝えておきましょう。

「誰に、いくらの借金があるのか?」や「返済状況」など、

借金の内訳を把握しておくことが、相続の重要なポイントです。

以上で、今回の「相続の学校」のレッスンは終了です。

この教材は、相続の「知識」と「知恵」を伝授する入門教材です。

相続の注意点を、わかりやすくスライドと動画で解説します。

借金の相続に関する相続知識は、特に重要なポイントです。

プラスの財産より、明らかに借金の方が多い場合の手続きは、

次のレッスン「相続放棄の基礎知識」で解説していきます。

| 目次 | 次へ |