遺言書を作成する時にも、法律があると聞きました。

【質問】「遺言書作成の法律と注意点は何ですか?」

遺言書には、3種類の形式があります。

「①自筆証書遺言」「②公正証書遺言」「③秘密証書遺言」です。

法律的な読み方は「ゆいごん」ではなく「いごん」と読みますが、

この教材では、一般的な「ゆいごん」の読み方で解説しています。

法律に定められた作成のルールを守っていない遺言書は無効になります。

特に、自筆証書遺言と秘密証書遺言の作成には注意が必要です。

それでは、それぞれの遺言書の違いについて、順番に解説していきます。

まず「自筆証書遺言」から解説します。

「自筆証書遺言」とは・・・

亡くなった人が自分の意思で書いた遺言書のことです。

・用紙の種類や大きさの規定はありません。

・筆記用具の指定もありません。

・作成した自筆証書遺言書の保管方法は自由です。

↓

【注意】自筆証書遺言を見つけた人は勝手に開封してはいけません。

自筆証書遺言の開封は、家庭裁判所で「検認」の手続きをして、

相続関係者の立会いのもとで遺言書の開封をして下さい。

(検認については、次のレッスンで詳しく解説します)

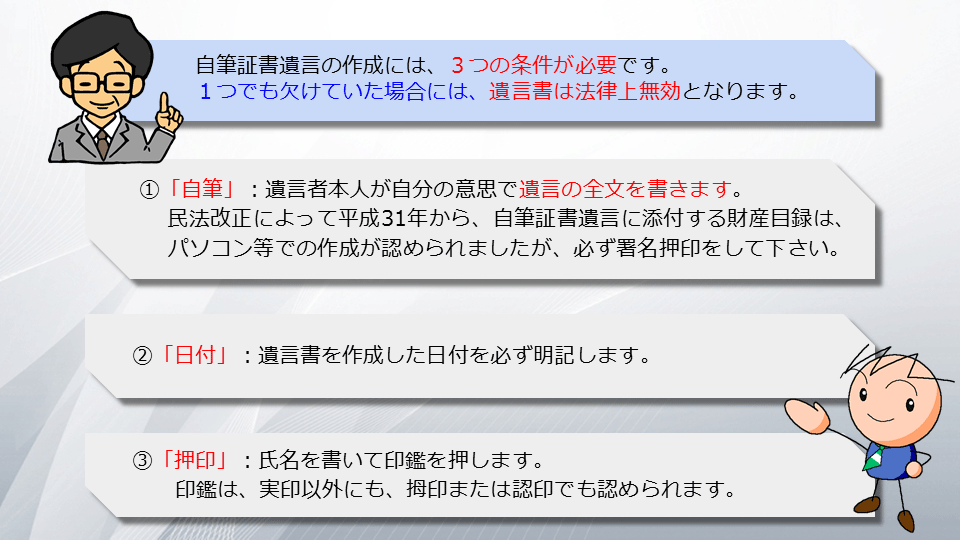

自筆証書遺言の作成には、3つの条件が必要です。

1つでも欠けていた場合には、遺言書は法律上無効となります。

①「自筆」:遺言者本人が自分の意思で遺言の全文を書きます。

民法改正によって平成31年から、自筆証書遺言に添付する財産目録は、

パソコン等での作成が認められましたが、必ず署名押印をして下さい。

②「日付」:遺言書を作成した日付を必ず明記します。

③「押印」:氏名を書いて印鑑を押します。

印鑑は、実印以外にも、拇印または認印でも認められます。

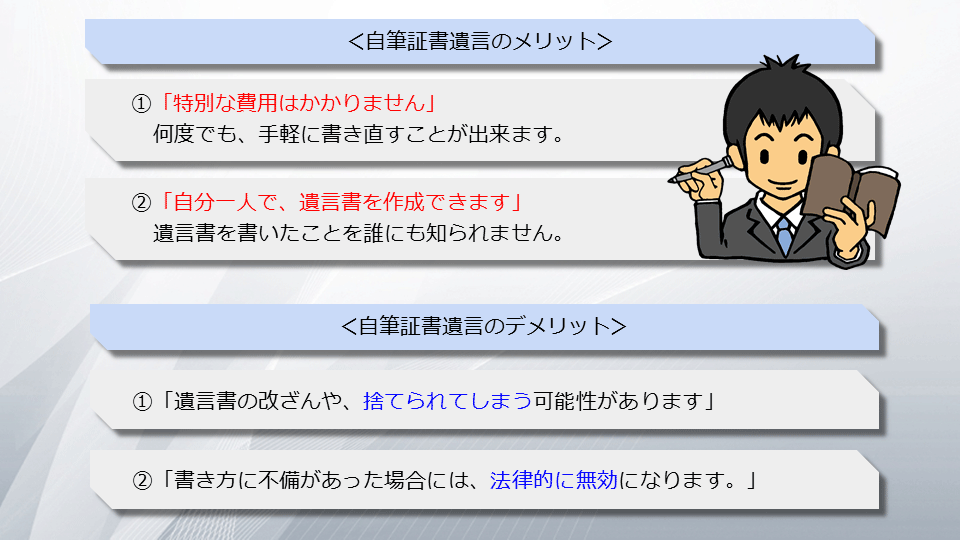

<自筆証書遺言のメリット>

①「特別な費用はかかりません」

何度でも、手軽に書き直すことが出来ます。

②「自分一人で、遺言書を作成できます」

遺言書を書いたことを誰にも知られません。

<自筆証書遺言のデメリット>

①「遺言書の改ざんや、捨てられてしまう可能性があります」

②「書き方に不備があった場合には、法律的に無効になります。」

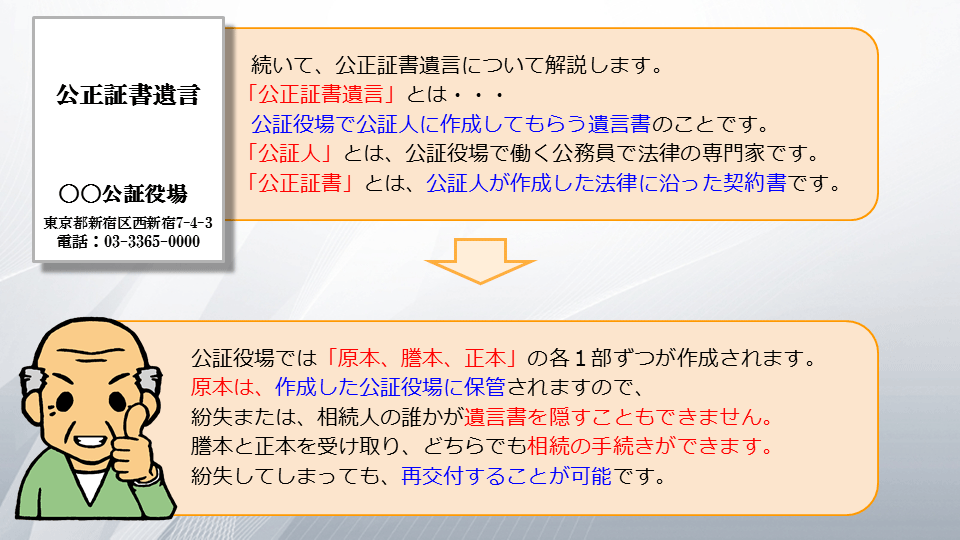

続いて、公正証書遺言について解説します。「公正証書遺言」とは・・・

公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。

「公証人」とは、公証役場で働く公務員で法律の専門家です。

「公正証書」とは、公証人が作成した法律に沿った契約書です。

↓

公証役場では「原本、謄本、正本」の各1部ずつが作成されます。

原本は、作成した公証役場に保管されますので、

紛失または、相続人の誰かが遺言書を隠すこともできません。

謄本と正本を受け取り、どちらでも相続の手続きができます。

紛失してしまっても、再交付することが可能です。

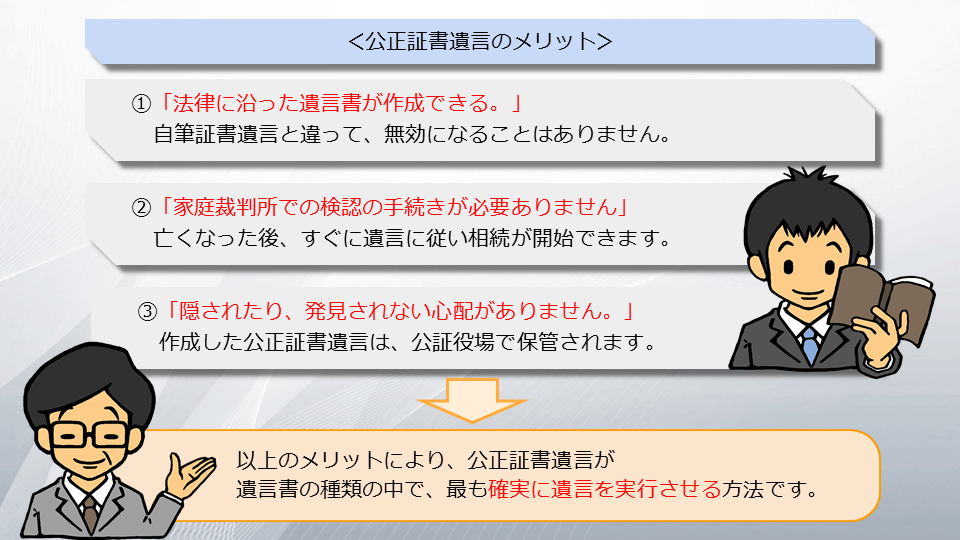

<公正証書遺言のメリット>

①「法律に沿った遺言書が作成できる。」

自筆証書遺言と違って、無効になることはありません。

②「家庭裁判所での検認の手続きが必要ありません」

亡くなった後、すぐに遺言に従い相続が開始できます。

③「隠されたり、発見されない心配がありません。」

作成した公正証書遺言は、公証役場で保管されます。

↓

以上のメリットにより、公正証書遺言が

遺言書の種類の中で、最も確実に遺言を実行させる方法です。

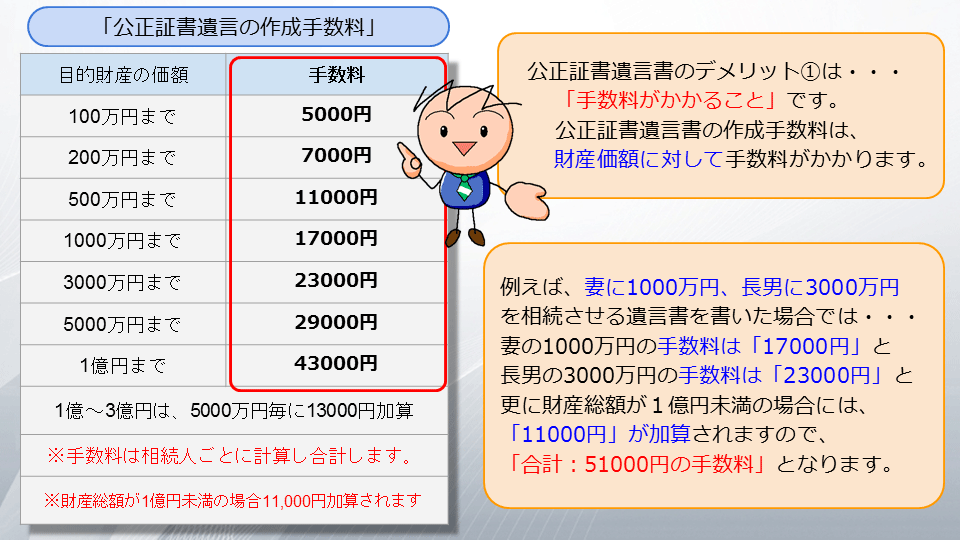

公正証書遺言書のデメリット①は・・・「手数料がかかること」です。

公正証書遺言書の作成手数料は、財産価額に対して手数料がかかります。

例えば、妻に1000万円、長男に3000万円を相続させる遺言書を書いた場合では、

妻の1000万円の手数料は「17000円」と長男の3000万円の手数料は「23000円」と

更に財産総額が1億円未満の場合には、「11000円」が加算されますので、

「合計:51000円の手数料」となります。

公正証書遺言のデメリット②は・・・

「作成時に2人以上の証人が必要なこと」です。

「証人」とは、遺言書の作成に立ち会う人のことです。

↓

証人には、家族や親族などの相続関係者はなれません。

友人にお願いした場合は、遺言の内容が知られてしまいます。

そこで、公証人に相談すると、証人を手配してくれますが、

1人当たり約1万円の手数料が必要です。

また、行政書士や弁護士などに証人を依頼することも可能です。

最後に解説するのは「秘密証書遺言」です。

「秘密証書遺言」とは、公証役場で自分で書いた遺言書を

内容は伝えずに存在だけを証明してもらう遺言書のことです。

手数料は、財産の金額にかかわらず「11000円の定額」です。

遺言書は、公証役場では保管しませんので自分で保管します。

↓

秘密証書遺言の注意点は・・・

①作成した遺言書の形式に不備があれば、遺言は無効になります。

②秘密証書遺言の開封には、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

③作り直したい場合には、再び公証役場での手続きが必要です。

<秘密証書遺言の疑問>:

「なぜ遺言書の存在だけを、わざわざ証明してもらうのでしょうか?」

↓

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間みたいな存在です。

自筆証書遺言の弱点は、相続人に処分されてしまう可能性があることです。

公正証書遺言の弱点は、公証人と立会人に内容を知られてしまうことです。

どちらの方法でも困る場合に、秘密証書遺言を利用するのです。

なぜなら、秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも知られることなく、

遺言書の存在が保証されるからです。

ただ実際には、秘密証書遺言を選択する人は少ないようです。

以上で、今回の「相続の学校」のレッスンは終了です。

一口に遺言書と言っても、それぞれに法律的な違いがあります。

「遺言書を残す側も、残された側も法律を知っておくことが大切」です。

次は、いよいよ遺言書についての最後のレッスンです。

遺言書に関する法律や基礎知識が理解できた上で、

「遺言書のある相続手続きの流れ」について解説します。

| 目次 | 次へ |