亡くなった人に借金があった場合・・・

【質問】「亡くなった人の借金は、どうなりますか?」

借金を相続した場合は、相続人が返済しなくてはいけません。

借金に関する法律を知らないまま、借金を相続しては大変です。

今回は「借金の相続に関する基礎知識」を解説していきます。

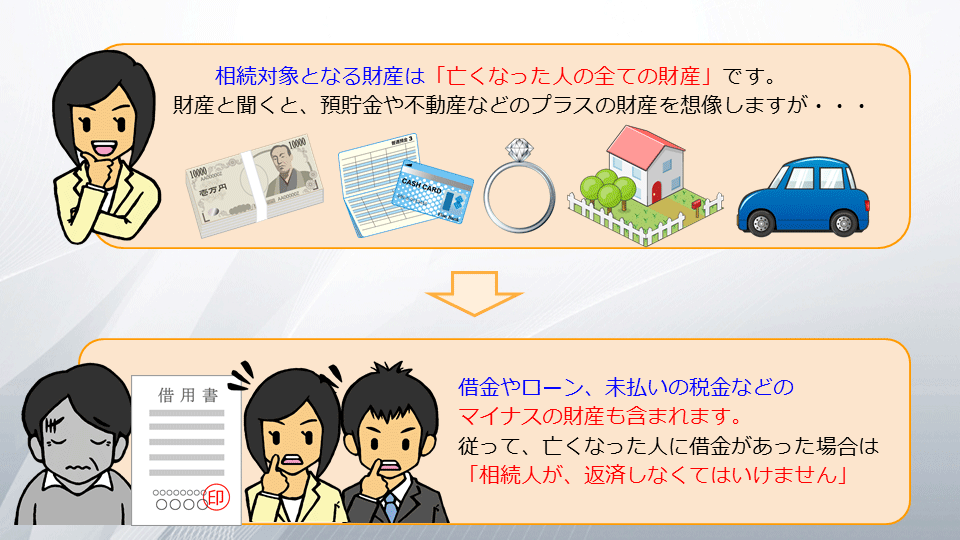

相続対象となる財産は「亡くなった人の全ての財産」です。

財産と聞くと、預貯金や不動産などのプラスの財産を想像しますが・・・

↓

借金やローン、未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。

従って、亡くなった人に借金があった場合は「相続人が、返済しなくてはいけません」

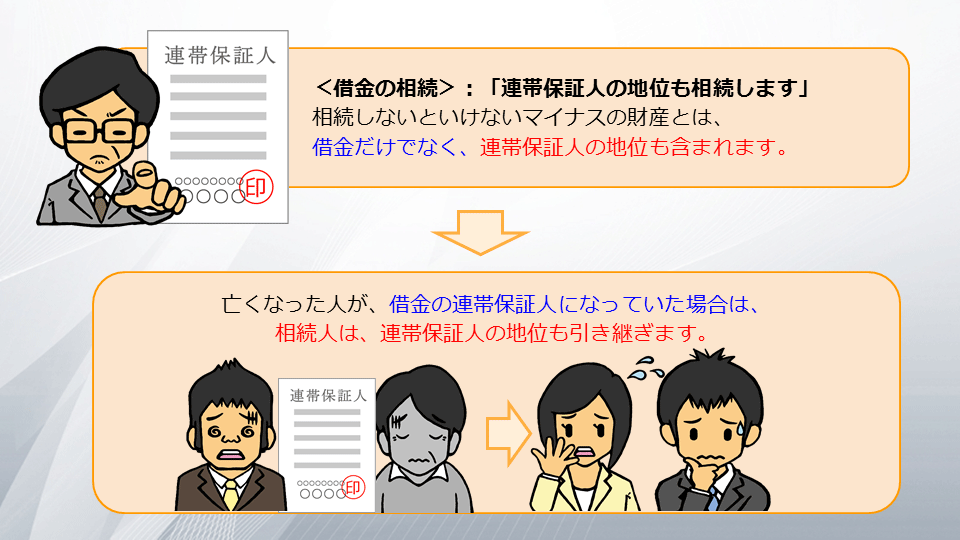

<借金の相続>:「連帯保証人の地位も相続します」

相続しないといけないマイナスの財産とは、借金だけでなく、連帯保証人の地位も含まれます。

↓

亡くなった人が、借金の連帯保証人になっていた場合は、

相続人は、連帯保証人の地位も引き継ぎます。

<借金の法律知識>:「保証人と連帯保証人の違いとは?」

保証人と連帯保証人は、借金した人が返済できなくなった場合に、

大きく3つの点で違いがありますので、順番に解説します。

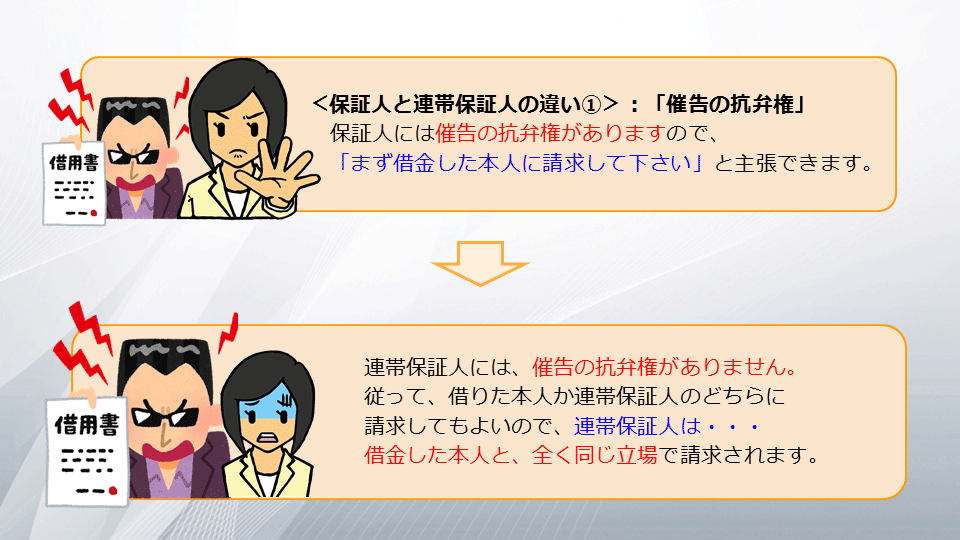

<保証人と連帯保証人の違い①>:「催告の抗弁権」

保証人には催告の抗弁権がありますので、「まず借金した本人に請求して下さい」と主張できます。

↓

連帯保証人には、催告の抗弁権がありません。

従って、借りた本人か連帯保証人のどちらに請求してもよいので、

連帯保証人は・・・借金した本人と、全く同じ立場で請求されます。

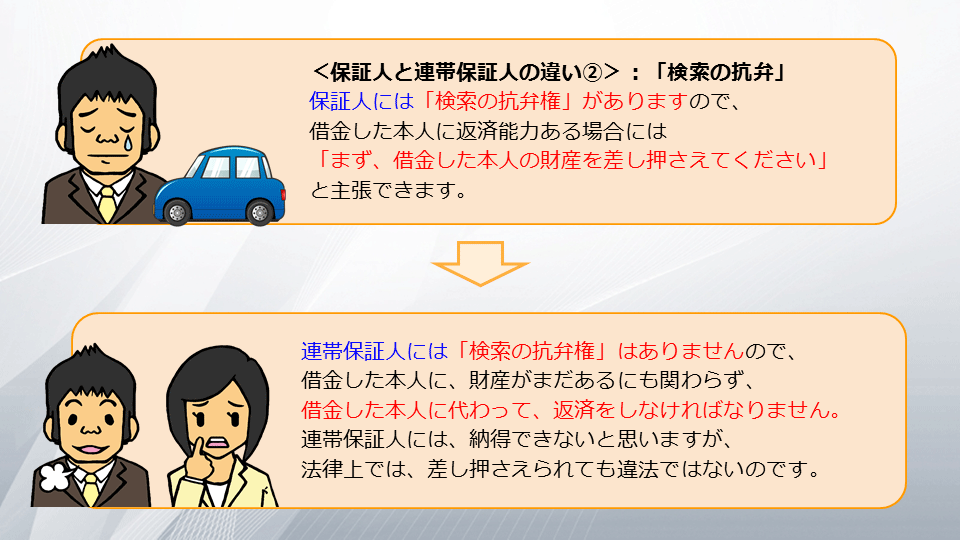

<保証人と連帯保証人の違い②>:「検索の抗弁」

保証人には「検索の抗弁権」がありますので、借金した本人に返済能力ある場合には

「まず、借金した本人の財産を差し押さえてください」と主張できます。

↓

連帯保証人には「検索の抗弁権」はありませんので、借金した本人に、

財産がまだあるにも関わらず、借金した本人に代わって、返済をしなければなりません。

連帯保証人には、納得できないと思いますが、法律上では、

差し押さえられても違法ではないのです。

<保証人と連帯保証人の違い③>:「分別の利益」

保証人には「分別の利益」が認められますので、保証人が複数いた場合には、

保証人の人数で割った金額だけを返済すればよいのです。

↓

連帯保証人には「分別の利益」はありません。

従って、連帯保証人が複数いた場合でも、すべての人が借金全額を請求されます。

従って業者は、どちらに請求しても良いので、取りやすい方へ請求します。

保証人と連帯保証人の違いを解説しましたが、他にも

借金した本人が自己破産しても、連帯保証人の返済義務は消えません。

従って、連帯保証人が、残りの借金を返済する義務があるのです。

↓

このように連帯保証人は、借りた本人と全く同じ立場ですので、

金融業者は、保証人ではなく連帯保証人を付けたがるのです。

<借金の相続>:「連帯保証人を知らずに相続したら、どうなるの?」

亡くなった人が連帯保証人だと知らずに相続した場合でも、

相続人は連帯保証人の責任も引き継ぎますので注意が必要です。

連帯保証人を引き継ぎたくない場合には、相続放棄が必要です。

↓

(相続放棄は、後のレッスンで解説します)

また、特別な事情がある場合は、弁護士に相談しましょう。

<借金の相続知識>:「相続放棄は生前にできないの?」

商売で多額の借金があり、連帯保証人にもなっています。

私が亡くなった後、家族に借金を相続させたくないのですが、

生前に相続放棄の手続きをさせることはできませんか?

↓

原則として「相続放棄は、生前には出来ません」

そもそも相続放棄とは、相続が発生してからの手続きですので、

相続が始まっていない段階で、相続放棄の手続きは出来ないのです。

家族には、借金の詳細と手続きの方法を伝えておきましょう。

以上で、今回の「相続の学校」のレッスンは終了です。

この教材は、相続の「知識」と「知恵」を伝授する入門教材です。

相続の注意点を、わかりやすくスライドと動画で解説しました。

借金に関する相続知識は、特に重要なポイントです。

次のレッスン「借金の相続手続き」で解説します。

| 目次 | 次へ |