遺言書があれば、困らなかったと聞きますが・・・

【質問】「なぜ遺言書がないと、困るのですか?」

相続の法律知識がなかった為に、遺産相続でトラブルが起きています。

相続トラブルの中には、遺言書があれば解決できることがあります。

具体例を上げて、遺言書の役割について順番に解説していきます。

遺言書があれば防げた相続トラブルの1つ目は・・・

「相続させる財産が、不動産しかない場合」です。

遺言書を残さなかった為に「自宅を失ってしまう」ケースを紹介します。

今回は、子供のいない老夫婦の夫が亡くなりました。

現金や預金は殆ど無く、年金暮らしでしたので、

主な相続財産は、夫名義の4000万円の自宅だけです。

↓

亡くなった夫には、子供も親もいませんが、兄弟が2人いますので、

今回の法定相続人は「妻と夫の兄弟2人」の合計3人で相続します。

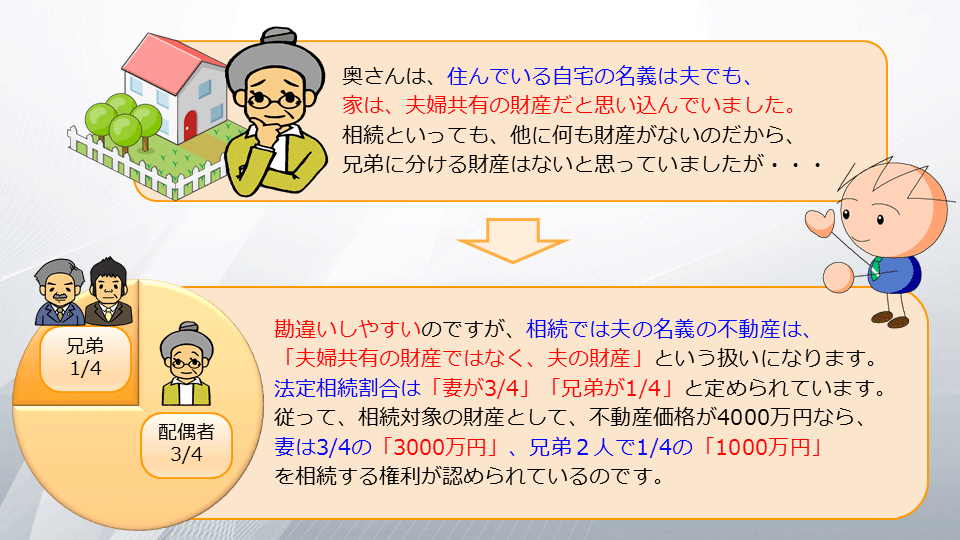

奥さんは、住んでいる自宅の名義は夫でも、

家は、夫婦共有の財産だと思い込んでいました。

相続といっても、他に何も財産がないのだから、

兄弟に分ける財産はないと思っていましたが・・・

↓

勘違いしやすいのですが、相続では夫の名義の不動産は、

「夫婦共有の財産ではなく、夫の財産」という扱いになります。

法定相続割合は「妻が3/4」「兄弟が1/4」と定められています。

従って、相続対象の財産として、不動産価格が4000万円なら、

妻は3/4の「3000万円」、兄弟2人で1/4の「1000万円」

を相続する権利が認められているのです。

そして葬儀が終わり、夫の兄弟から

「相続分500万円ずつの合計1000万円を欲しい」と相続の権利を主張されました。

でも、兄弟に渡す1000万円の現金が無いので、奥さんは困ってしまいました。

↓

今回のポイントは、現金が無くて、自宅しかないという理由で、

他の相続人に、財産を渡さなくてもいいとはなりません。

現金が無ければ家を売ってでも、相続分を渡して欲しいと

相続権を主張されたら、法律的には支払うしかありません。

家が無くなると困るから払えないという言い分が通るなら、

皆、困る理由を付けて、財産を分ける人がいなくなってしまいます。

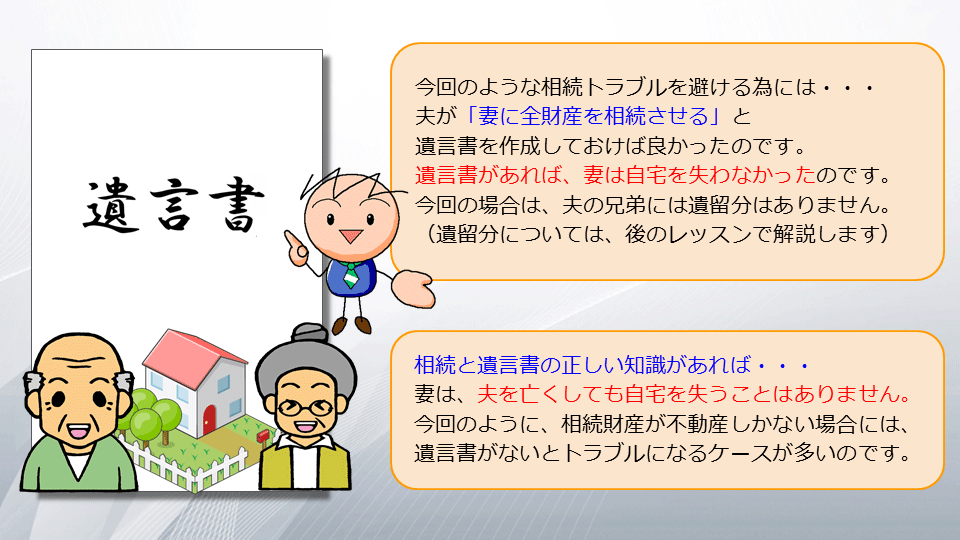

今回のような相続トラブルを避ける為には・・・

夫が「妻に全財産を相続させる」と遺言書を作成しておけば良かったのです。

遺言書があれば、妻は自宅を失わなかったのです。

今回の場合は、夫の兄弟には遺留分はありません。

(遺留分については、後のレッスンで解説します)

相続と遺言書の正しい知識があれば、妻は夫を亡くしても自宅を失うことはありません。

今回のように、相続財産が不動産しかない場合には、

遺言書がないとトラブルになるケースが多いのです。

遺言書があれば防げた相続トラブルの2つ目は・・・

「お店や会社を経営している場合」です。

遺言書を残さなかった為に・・・

「商売ができなくなってしまう」ケースを紹介します。

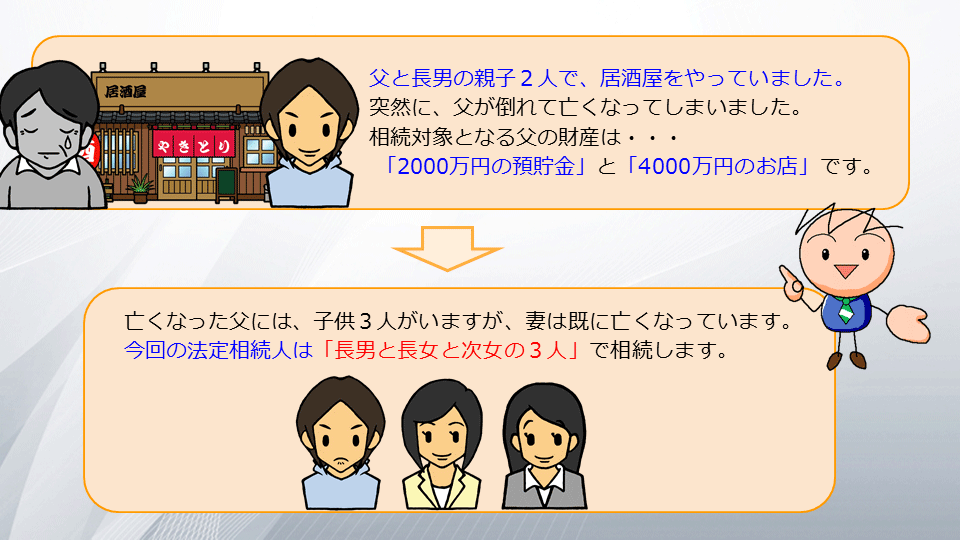

父と長男の親子2人で、居酒屋をやっていました。

突然に、父が倒れて亡くなってしまいました。

相続対象となる父の財産は・・・

「2000万円の預貯金」と「4000万円のお店」です。

↓

亡くなった父には、子供3人がいますが、妻は既に亡くなっています。

今回の法定相続人は「長男と長女と次女の3人」で相続します。

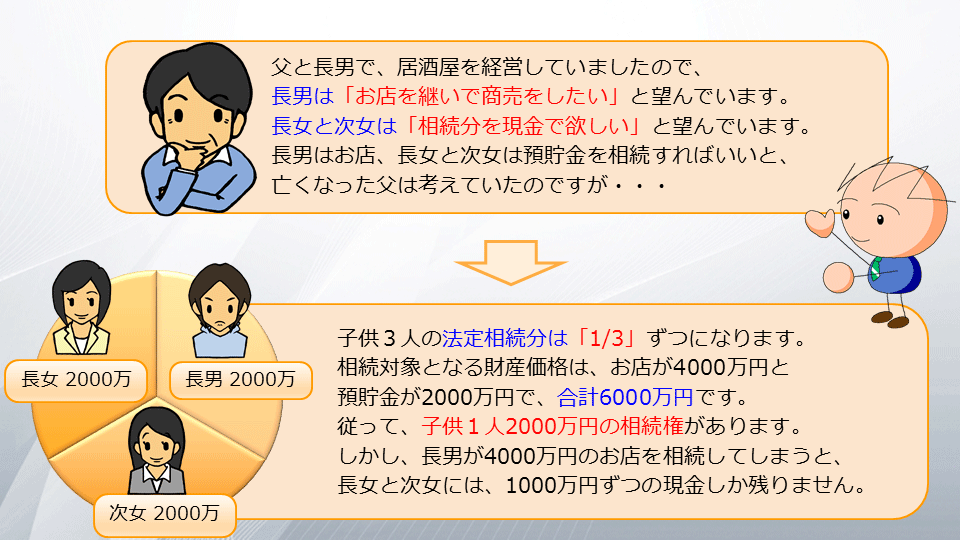

父と長男で、居酒屋を経営していましたので、

長男は「お店を継いで商売をしたい」と望んでいます。

長女と次女は「相続分を現金で欲しい」と望んでいます。

長男はお店、長女と次女は預貯金を相続すればいいと、

亡くなった父は考えていたのですが・・・

↓

子供3人の法定相続分は「1/3」ずつになります。

相続対象となる財産価格は、お店が4000万円と

預貯金が2000万円で、合計6000万円です。

従って、子供1人2000万円の相続権があります。

しかし、長男が4000万円のお店を相続してしまうと、

長女と次女には、1000万円ずつの現金しか残りません。

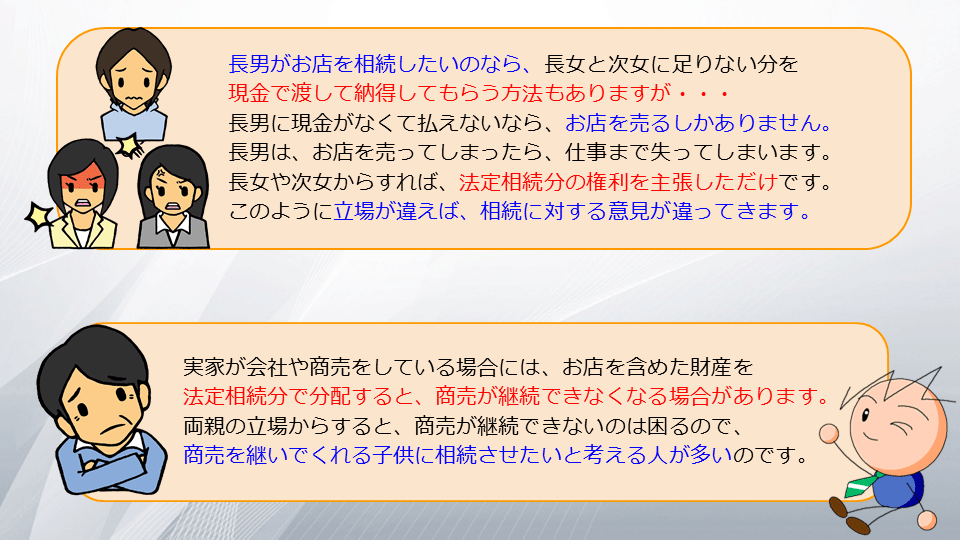

長男がお店を相続したいのなら、長女と次女に足りない分を

現金で渡して納得してもらう方法もありますが・・・

長男に現金がなくて払えないなら、お店を売るしかありません。

長男は、お店を売ってしまったら、仕事まで失ってしまいます。

長女や次女からすれば、法定相続分の権利を主張しただけです。

このように立場が違えば、相続に対する意見が違ってきます。

実家が会社や商売をしている場合には、お店を含めた財産を

法定相続分で分配すると、商売が継続できなくなる場合があります。

両親の立場からすると、商売が継続できないのは困るので、

商売を継いでくれる子供に相続させたいと考える人が多いのです。

このような問題を解決する為に遺言書を書くのです。

財産の持ち主は、遺言書を書くことによって

「誰に、どんな財産を相続させる」と指定できます

↓

事前に「商売をどうするのか?」を話し合っておきます。

仮に、長女や次女が父の考えに納得できなくても、

相続人は、原則として遺言書に従うしかありません。

遺言書があれば、長男は商売を継続できたのです。

ポイントを整理すると・・・

遺言書がある相続は、財産分配の決定権は亡くなった人にあります。

遺言書がない相続は、財産分配の決定権は相続する人にあります。

↓

会社やお店の財産は、相続人で均等に分配されたら商売はできません。

従って、会社やお店をやっている社長は、遺言書を書いて

後継ぎに「商売の財産を指定して相続させる必要がある」のです。

以上で、今回の「相続の学校」のレッスンは終了です。

遺言書を残す理由はいろいろとありますが、ポイントは・・・

①どんな財産を、誰に相続させるのかを指定することが出来る。

②法定相続人以外の人に、財産を遺贈することが出来る。

以上のようなことで、遺言書を書く人の事情と理由を解説しました。

相続の遺産分割で、とても重要になる遺言書ですが・・・

遺書と遺言書を同じだと勘違いしてる人が多くいます。

「遺書と遺言書では、法律上の扱いが全く違います」

次のレッスン「遺書と遺言書は何が違うの?」で解説していきます。

| 目次 | 次へ |