遺留分について、詳しく知りたいのですが・・・

【質問】「遺留分は、ズバリいくらもらえますか?」

遺言書があった場合には、相続人は原則として

「遺言書の内容に従わなければいけません」

しかし「長男に、すべての財産を相続させる」と書いてあった場合、

他の法定相続人はどうなるのでしょうか?

他の法定相続人には、遺留分が保証されています。

「遺留分」とは、遺言書の内容に関わらず、最低限もらえる財産のことです。

遺言書によって「財産を一切もらえない相続人」がでないように、

法律で遺留分が保証されています。例題で解説していきます。

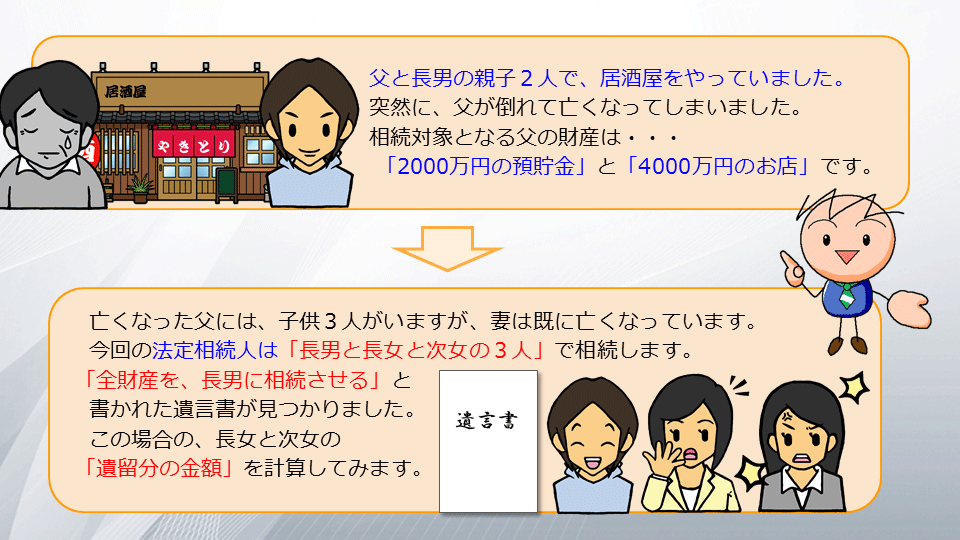

父と長男の親子2人で、居酒屋をやっていました。

突然に、父が倒れて亡くなってしまいました。

相続対象となる父の財産は・・・

「2000万円の預貯金」と「4000万円のお店」です。

↓

亡くなった父には、子供3人がいますが、妻は既に亡くなっています。

今回の法定相続人は「長男と長女と次女の3人」で相続します。

「全財産を、長男に相続させる」と書かれた遺言書が見つかりました。

この場合の、長女と次女の「遺留分の金額」を計算してみます。

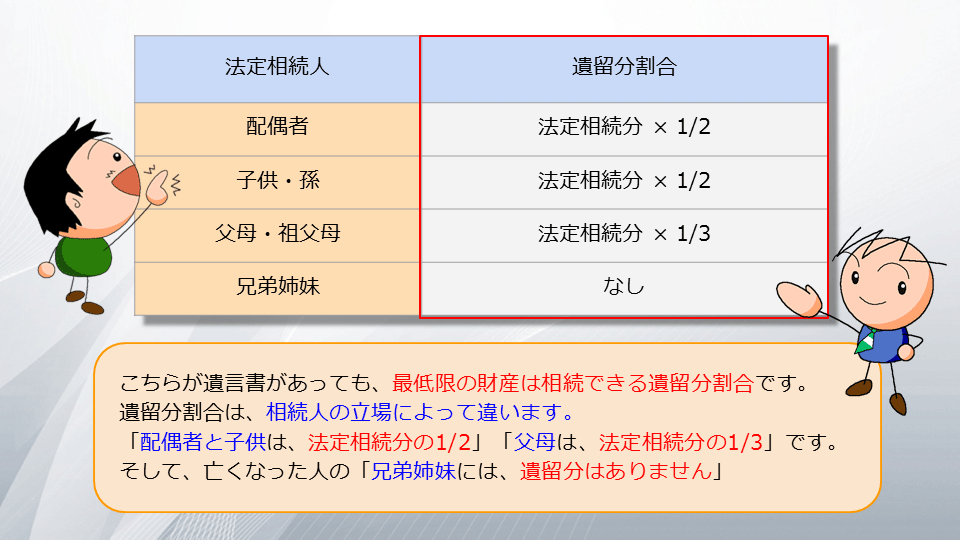

こちらが遺言書があっても、最低限の財産は相続できる遺留分割合です。

遺留分割合は、相続人の立場によって違います。

「配偶者と子供は、法定相続分の1/2」「父母は、法定相続分の1/3」です。

そして、亡くなった人の「兄弟姉妹には、遺留分はありません」

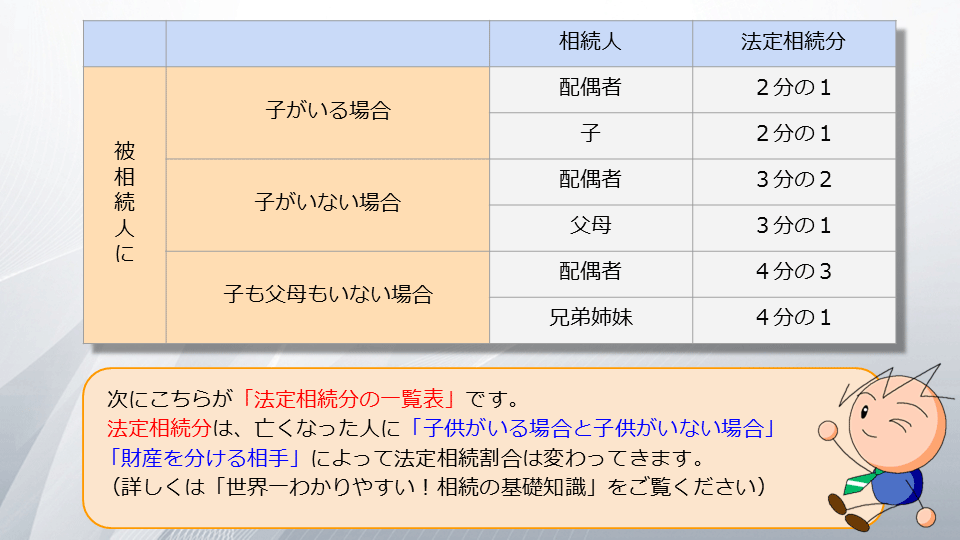

次にこちらが「法定相続分の一覧表」です。

法定相続分は、亡くなった人に「子供がいる場合と子供がいない場合」

「財産を分ける相手」によって法定相続割合は変わってきます。

(詳しくは「世界一わかりやすい!相続の基礎知識」をご覧ください)

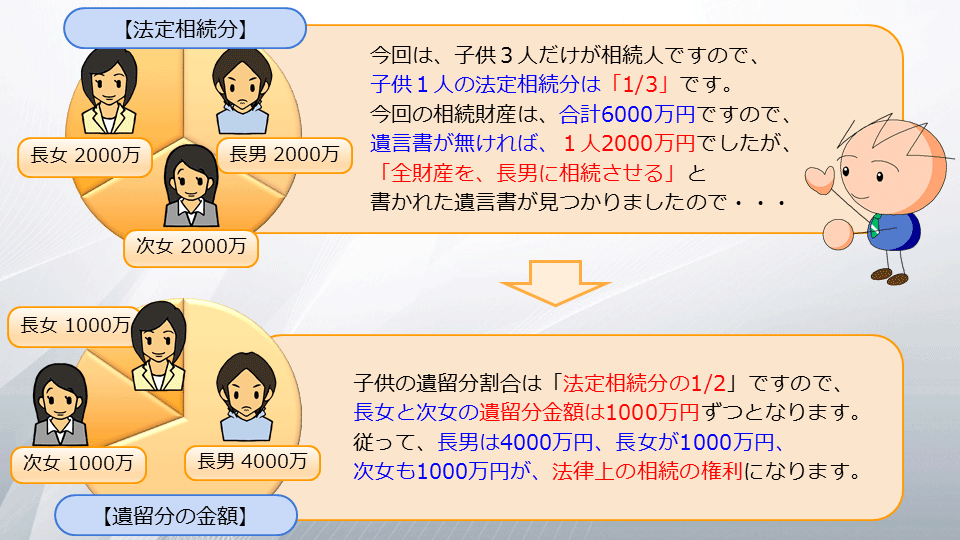

今回は、子供3人だけが相続人ですので、

子供1人の法定相続分は「1/3」です。

今回の相続財産は、合計6000万円ですので、

遺言書が無ければ、1人2000万円でしたが、

「全財産を、長男に相続させる」と

書かれた遺言書が見つかりましたので・・・

↓

子供の遺留分割合は「法定相続分の1/2」ですので、

長女と次女の遺留分金額は1000万円ずつとなります。

従って、長男は4000万円、長女が1000万円、

次女も1000万円が、法律上の相続の権利になります。

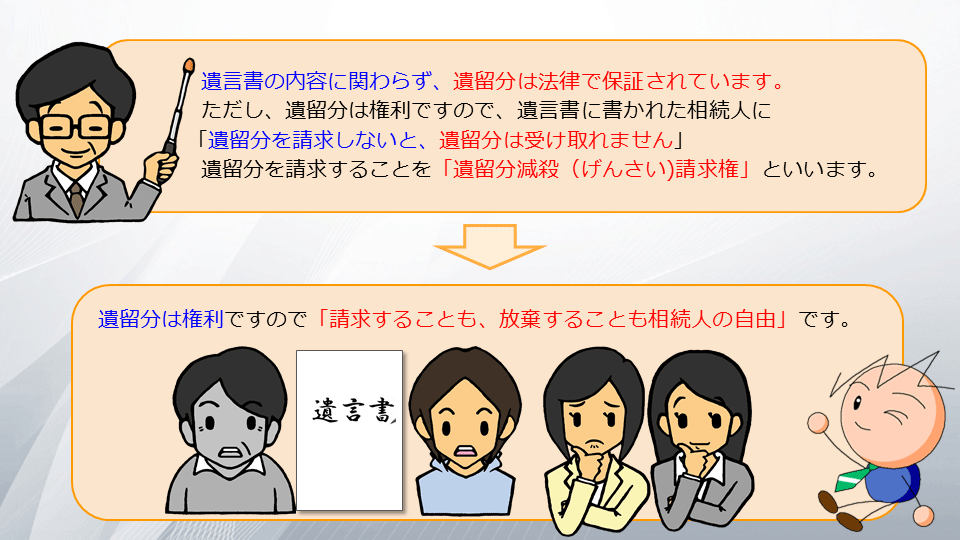

遺言書の内容に関わらず、遺留分は法律で保証されています。

ただし、遺留分は権利ですので、遺言書に書かれた相続人に

「遺留分を請求しないと、遺留分は受け取れません」

遺留分を請求することを「遺留分減殺(げんさい)請求権」といいます。

↓

遺留分は権利ですので「請求することも、放棄することも相続人の自由」です。

注意点は、遺留分減殺請求には「1年の期限」があります。

遺言書の内容を知ってから、1年以内に遺留分を請求しないと

「遺留分減殺請求権の権利を失います」ので注意しましょう。

相続が終わった何年も後になって、あの時の遺留分を欲しいと

請求をされても、支払う側は困ってしまうからです。

そもそも遺言書がない相続では、遺留分は関係ありませんが、

注意すべきことは、遺言書があったことは教えてもらったが、

遺留分の権利について、誰も教えてくれなかったという理由で、

遺留分減殺請求の期限が過ぎてしまっても言い訳にはなりません。

相続は「自分で法律を勉強して、自分で動くことが重要」です。

以上で、今回のレッスンは終了です。

どんな内容の遺言書であっても、遺留分があることを解説しましたが、

そもそも残された遺言書が、法律の条件に違反していた場合・・・

「遺言書自体が無効になる」場合もあります。

では「どんな遺言書だと、無効になるのでしょうか?」

次のレッスン「遺言書が無効になる場合とは?」で解説していきます。

| 目次 | 次へ |